GIEE de Westhalten

Partage d’une expérience collective

GIEE de Westhalten

Vigne

Publié le 03/11/2017

« Aucun d’entre nous n’est plus intelligent que l’ensemble d’entre nous. » Cette citation de Kenneth Blanchard, spécialiste du management, résume assez bien le principe de la méthode Repère (Réseau d’échange et de projets sur le pilotage de la recherche et l’expertise), fruit du Grenelle de l’environnement, et qui vise à proposer une nouvelle forme de pilotage de la recherche, en y intégrant mieux les raisonnements et les contraintes des différents acteurs d’un projet.

Construire une nouvelle vérité

C’est cette nouvelle forme de travail collaborative qui a été mise en œuvre à Westhalten. Dans les années 1970, ce village, situé au fond d’une cuvette tapissée de vignes, a été envahi par plusieurs coulées d’eau boueuse qui ont profondément marqué les esprits des habitants. Pour les éviter, les vignerons ont enherbé les interrangs, et entretenu les cavaillons à l’aide de solutions chimiques. « Ça fonctionnait bien comme ça, mais on a voulu trouver une solution alternative au désherbage chimique », expose Jean-François Lallemand, président du syndicat viticole de Westhalten. Mais comment faire pour se passer de désherbant ? Cette question de base énoncée, Jean Masson, coordinateur du projet à l’Inra, a rassemblé « toutes les personnes susceptibles d’avoir un avis sur la question ». Autant dire qu’il y avait du monde, et que chacun avait une réponse différente…

« Nous avons alors énoncé un principe de reconnaissance, pour que chacun puisse expliquer son raisonnement, et que chacun trouve les moyens d’écouter les autres. Car l’objectif c’est de dépasser les images et les modes de raisonnement de ces acteurs très différents pour les croiser, et arriver à penser ensemble et différemment. Du coup, comme on construit une nouvelle vérité sur la somme des expertises de chacun, tout le monde entre dans l’incertitude. » Une étape enrichissante sur le plan humain : « Les viticulteurs ont fait venir leurs parents, qui ont raconté pourquoi ils avaient mis en place telle ou telle méthode. Ces échanges ont permis de révéler les contraintes héritées, de légitimer la démarche de la jeune génération, tout en reconnaissant le travail des anciens », relate Jean Masson.

Du cavaillon « propre » au cavaillon couvert

L’étape suivante a consisté à révéler les contraintes, ce qui fait que la situation a du mal à évoluer. « Des contraintes, il y en a par wagons, mais on peut les faire tomber. » Pour ce faire, elles ont été transcrites en une liste de questions auxquelles les acteurs ont tenté d’apporter des réponses. Vient ensuite une phase délicate, celle de l’engagement : concrètement, chaque viticulteur s’engage à ne plus utiliser de désherbant chimique sur combien d’hectares ? En tout, plus de 40 ha. Ce qui représente de 5 à 40 % du domaine engagé par viticulteur. Mais avec une nouvelle question : si le cavaillon n’est plus désherbé, qu’est ce qui va y pousser ? Et en voulant le garder « propre », « peut-être qu’on fait faux » ?

C’est à ce stade qu’émerge l’idée d’aller chercher sur la lande sèche qui surplombe le vignoble une espèce endémique qui pourrait coloniser le cavaillon et contenir les adventices sans concurrencer la vigne. Une idée qui, de prime abord, ne séduit pas les associations de protection de l’environnement, pour qui la lande, classée Natura 2000, constitue un sanctuaire de biodiversité. Mais, finalement, à force de discussions, tous les acteurs arrivent à trouver un accord. Car, bien menée, l’idée est bonne d’un point de vue écologique : elle va à la fois permettre d’utiliser moins de produits chimiques, et de créer une continuité écologique entre le vignoble et le milieu naturel. La plante est identifiée parmi celles de la lande pour son port bas et rampant, qui ne gêne pas le travail et assure une bonne couverture du sol, et pour ses besoins en eau modérés, qui doivent donc limiter la concurrence avec la vigne. Il s’agit de la piloselle.

Le droit à l’erreur

« À ce stade, ce qui est difficile, c’est d’agir en situation d’incertitude. On ne sait pas où on va. Mais on sait comment le faire, car on en a discuté. Et on sait aussi qu’on a le droit à l’erreur », relate Jean Masson. La piloselle est donc implantée. Avec plus ou moins de succès. Chez certains elle meurt. Chez d’autres elle s’installe. Du coup certains viticulteurs abandonnent, d’autres poursuivent. « Nous plantons trois mottes entre deux pieds de vigne. À raison de 25-30 cts/motte, c’est le juste compromis entre le coût d’implantation et l’efficacité de couverture du sol que nous avons trouvé », indique Jean-François Lallemand. L’implantation se fait à la main et à genoux - « comme de la salade » - et est suivie d’un arrosage.

À partir de la deuxième année, un entretien du peuplement par fauchage devient nécessaire. Le constructeur de matériel viticole Siegwald a donc mis au point une faucheuse qui enjambe un rang de vigne, pour une meilleure visibilité, et qui est équipée de têtes de fauche inclinables pour bien épouser le sol. « Nous pratiquons une à deux fauches annuelles. Une suffit si elle est bien placée », témoigne Jean-François Lallemand.

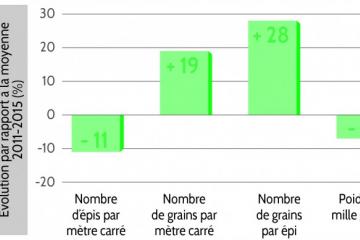

Après trois années d’expérience, les viticulteurs ont tiré quelques leçons : ne pas implanter la piloselle sous une vigne trop jeune, et surtout soigner l’implantation. « On a parfois enregistré des baisses de rendement et de vigueur la deuxième et/ou la troisième année. Mais c’était dans parcelles où la piloselle ne s’était pas bien implantée, ce qui avait laissé de la place au ray-grass et au trèfle qui se sont développés et qui ont concurrencé la vigne. » Aucune différence à la vinification n’a pour l’heure été mise en évidence.

Désherbage mécanique

En parallèle, la Cuma qui s’adosse au GIEE de Westhalten fait l’acquisition de deux outils permettant de travailler le sol, l’un avec des disques, l’autre avec des lames, permettant de travailler mécaniquement le cavaillon. Les cadres ont été choisis pour leur capacité d’adaptation aux différentes configurations de parcelles. Certains viticulteurs n’utilise qu’un des outils, d’autres jonglent avec les deux : « Les deux outils ne font pas le même travail, donc ne procurent pas le même résultat », témoigne Jean-François Lallemand. Les disques scalpent les adventices, et l’outil peut être passé relativement vite, jusqu’à 5 km/h. Tandis que les lames travaillant entre les ceps, il faut leur laisser un temps d’effacement, au risque d’abîmer des ceps. « Souvent, pour le dernier passage, on utilise l’outil à lames, car cela permet de niveler le sol et donc de faciliter les transports de seaux durant les vendanges. »

Un enherbement local pour l’interrang

Une idée en faisant germer d’autres, les membres du GIEE de Westhalten, encouragés par l’expérience de la piloselle, ont eu envie de revoir l’enherbement des interrangs, potentiellement trop concurrentiel de la vigne. Un écueil qui pourrait être évité en utilisant des plantes sauvages qui poussent sur la lande sèche, donc qui seraient moins gourmandes en eau. « Nous avons organisé un atelier avec des botanistes qui ont dressé une liste des espèces, avec les caractéristiques de chaque plante. Une trentaine d’espèces ont été sélectionnées pour leur port étalé et leur cycle décalé avec celui de la vigne », décrit Mélanie Mermet, animatrice du GIEE.

En 2016, les agents du Conservatoire des sites alsaciens (CSA) sont allés récolter les graines sur la lande. Nungesser Semences les a multipliées, d’abord en serre, puis en champ. « Actuellement, nous sommes en train de constituer le mélange, c’est-à-dire de définir quel sera le pourcentage de graminées, de légumineuses… Il sera planté à l’automne prochain. Notre objectif, c’est de concevoir un mélange suffisamment riche pour arriver à une autosélection des espèces en fonction des caractéristiques de chaque parcelle pour que le couvert s’auto-entretienne et devienne pérenne. »

Un cercle vertueux

La méthode de travail sur laquelle repos le (s) projet (s) du GIEE de Westhalten a vocation à être transmise et reproduite. Aussi « durant tout ce travail, des phrases énoncées par les participants ont été répertoriées et articulées lors de la rédaction de deux articles scientifiques, publiés dans d’éminentes revues. Les acteurs du projet apparaissent donc parmi les coauteurs des articles. C’est très rare », souligne Jean Masson.

De la mise en commun des échecs et de l’entraide qui ont découlé du projet sont nés des liens d’amitié fort entre les viticulteurs de Westhalten. Déjà, ils sont repartis pour un nouveau cycle de travail. Avec comme question de base : Comment lutter contre le botrytis et le mildiou sans produits phytosanitaires de synthèse… Vaste programme !

Retrouvez l'expérience du GIEE de Westhalten en vidéo :