Sécheresse hivernale

Le bout du tunnel

Sécheresse hivernale

Technique

Publié le 10/03/2023

Avec 6 mm à Meyenheim, ou encore 7 mm à Entzheim, le mois de février a été extrêmement sec. « La normale se situant à 29 mm pour un mois de février, on est donc sur un déficit de précipitation de l’ordre de 80 % », expose Christophe Mertz, météorologue à Atmo-Risk, ce qui place ce mois de février dans le top 10 des plus secs, avec 2012, 2003 et 1959. Heureusement, cet épisode fait suite à un automne relativement pluvieux : les mois de septembre, octobre et novembre ont été excédentaires, permettant une bonne recharge de la nappe. Mais la tendance s’est inversée dès le mois de décembre et jusqu’en février. Si bien que, « depuis le 13 janvier dernier, il n’y a pas eu un jour à plus de 5 mm », indique Christophe Mertz. Une situation qui a des effets sur l’humidité des sols, les débits des cours d’eau, et la hauteur du toit de la nappe.

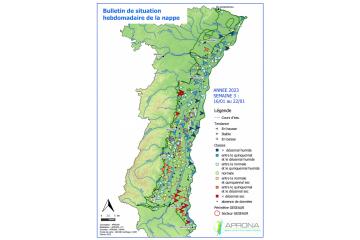

« Les débits des cours d’eau sont similaires à ceux d’un mois de mai-juin », rapporte Nicolas Ventre, directeur départemental des territoires, en marge d’une réunion du comité départemental de la ressource en eau (lire en encadré). Les niveaux de la nappe restent « dans l’ensemble assez stables, et majoritairement en dessous des normales saisonnières, sauf le long de la bande rhénane où ils sont autour ou supérieurs à ces normales », indique-t-on à l’Aprona. Dans le détail « la situation reste déficitaire en secteur Piémont, Hardt et fossé de Sierentz, où le retour aux normales de saison avant l’été n’est a priori pas entrevu. En centre plaine, au nord de Colmar, la nappe est très réactive et influencée par les rivières. Il s’agit donc d’attendre les pluies pour entrevoir l’évolution possible. En plaine au sud de Colmar, la nappe répond selon des cycles pluriannuels, la nappe devrait donc globalement rester sous les normales ». Mais que ce soit au niveau des cours d’eau ou de la nappe, « rien ne justifie la mise en place de mesures restrictives à ce stade », pointe Nicolas Ventre.

Peu d’impact sur les cultures, hormis la valorisation de la fertilisation

À court terme, cet épisode n’a eu qu’un impact limité sur les cultures. « Il faisait froid, les conditions n’étaient pas poussantes, donc les plantes n’avaient pas besoin d’eau », résume Pierre Geist, conseiller agricole à la Chambre d'agriculture Alsace. Une analyse partagée par son confrère Laurent Fritzinger : « Les horizons superficiels sont secs, oui, mais en dessous c’est humide, et les racines sont encore dans l’humidité. » La principale difficulté concerne la valorisation des apports d’azote sur colza et sur céréales d’hiver. Les premiers apports ont été réalisés mi février. Et depuis, il n’y a pas eu plus de 5 mm alors qu’il en faudrait 15 pour que l’engrais soit bien valorisé. Mais Pierre Geist n’est pas inquiet : les précieux granulés ont été apportés sur sol humide, et il y a eu de la rosée pour les faire fondre.

Ajoutons à cela que, au regard des températures encore fraîches, les plantes poussent peu, donc consomment peu d’azote. Que les reliquats azotés sont assez élevés : « 100 unités en moyenne donc de 70 à 130 unités ». Que ce ne sont pas les premiers apports qui contribuent le plus significativement au rendement. Et, surtout, que les blés ont très bien levé et très bien poussé à l’automne, donc qu’il n’y a quasiment pas de pertes au semis ni de pertes hivernales. « Les peuplements sont là et bien là, donc s’il y a quelques talles qui disparaissent naturellement, ce sera même plutôt bénéfique pour la suite. Car des peuplements denses font courir un risque de verse, qu’il s’agira ensuite de contrôler », rappelle Pierre Geist. Avec le retour de la pluie se pose la question de quand et sous quelle forme effectuer les apports d’azote suivant. « Nous préconisons de solder les apports d’azote sur colzas, car, avec la pluie et le redoux, ils vont détaler », indique Pierre Geist, qui, pour le reste, appelle à la patience : « Nous sommes encore en hiver ! »

Retour de la pluie

Heureusement, la pluie est de retour depuis mercredi. Interrogé lundi 6 mars, Christophe Mertz explique : « Les anticyclones laissent la place à un rail dépressionnaire qui va traverser l’Alsace au moins jusqu’à lundi, accompagné d’une hausse des températures ». De ce long ruban de pluie sont attendus « a minima 30 mm d’ici lundi dans la plaine centrale, soit l’équivalent d’un mois de mars entier, plus de 60 mm plus au nord, notamment en Alsace Bossue, et plutôt 100 mm sur le massif vosgien », estime Christophe Mertz. Sur les réseaux sociaux, les agriculteurs sont dans l’expectative, et pointent les divergences entre les différents modèles prédictifs.

Quoi qu’il en soit, il devrait y avoir de quoi regonfler les débits des cours d’eau. Jusqu’à faire courir un risque d’inondations ? Quand même pas, estime Christophe Mertz, car les débits se sont significativement étiolés en février. Ces précipitations devraient aussi permettre de recharger davantage la nappe, et c’est tant mieux. « Le reste de l’année se joue maintenant. Le manque de précipitations hivernales doit être rattrapé en mars et en avril. Sinon ça va être compliqué ». D’autant que le manteau neigeux est faible en montagne, alors que c’est sa fonte qui alimente le Rhin, dont le débit est d’ores et déjà un peu en deçà des normales.

Des fonds pour l’adaptation

Pour soutenir l’adaptation du monde agricole à un risque accru de sécheresse, le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire a lancé le dispositif France 2030 « Équipements pour la troisième révolution agricole », doté d’une enveloppe de 400 M€ (lire en page 5). Des fonds éligibles notamment pour l’achat de matériel d’irrigation moins consommateur d’eau. « Nous avons déjà vingt demandes de financements en ce sens », rapporte Nicolas Ventre.