EARL Strohl à Brumath

Jeannot et les lapins

EARL Strohl à Brumath

Publié le 30/06/2021

Jean Strohl est naisseur-engraisseur de lapins de chair, à Brumath. D’un amour de jeunesse, il a fait un atelier rentable, « technique », dont il reste maître. En 2016, à son installation, il a saisi l’opportunité offerte par l’abattoir Siebert. Aujourd’hui, il lui reprend et commercialise 16 à 17 lots par an.

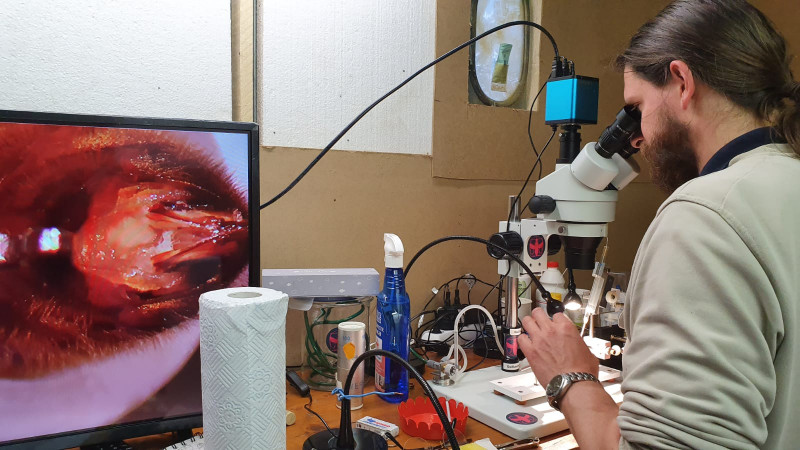

« Déjà petit, Jean se cachait chez les lapins », lance Jean-Michel Strohl, 71 ans. Le père de Jean, à la retraite, est fier de son fils, même s’il ne le dit pas. Il précise que ce dernier a monté lui-même une partie du bâtiment (cinq salles) et a assemblé toutes les cages « mères » (1 300), à son installation, en 2016. « On a mis un mois pour les cages, avec mon parrain », acquiesce Jean. Le jeune homme se souvient des clapiers en béton, de son enfance, à la ferme familiale, au cœur de Brumath. Collégien, il s’occupait des lapins, leur fauchait de l’herbe au printemps, apportait des betteraves l’hiver. « Parfois, on avait jusqu’à 100, 150 lapins, à la maison. J’arrivais à tout vendre », assure-t-il. « Ça payait l’essence du scooter », remarque son père, complice. « Au lycée, ma mère a pris le relais », conclut Jean. Les déboires de l’éleveur amateur (infertilité, avortement, diarrhées, maladies), qui sont peu ou prou les mêmes que ceux des professionnels, il les a connus ! Le côté technique de cet élevage, contrairement à d’autres, ne l’effraie pas. « J’aime les challenges et ces animaux », tranche le professionnel. Un atelier pour s’installer « En 2015, j’ai entendu que Siebert cherchait des éleveurs de lapins de chair. Je savais que pour m’installer et bien vivre de mon métier, il fallait que je monte un atelier. La première idée était d’élever des lapins pour les vendre à des magasins locaux mais le lapin, c’est saisonnier. Il faut congeler une partie de la production. L’investissement logistique était trop important. Les abattoirs sont équipés. Ils congèlent et remettent en vente à l’automne », raconte Jean Strohl. Comme cinq autres éleveurs, Jean signe donc avec les Ets Bruno Siebert d’Ergersheim. Fin 2015, il part en stage deux mois, un mois en Belgique chez Matthieu Dubuisson, un mois dans l’Aveyron. « Je suis allé me promener pour découvrir des élevages comme le mien (700 lapines en production, actuellement, N.D.L.R.) : j’ai dû aller loin », note-t-il. Impossible de faire l’impasse sur cette formation « en immersion », selon lui, tant cette production est technique et les lapins, fragiles (lire page suivante). Une ambiance agréable Début 2016, Jean Strohl inaugure son bâtiment étanche et automatisé, dans lequel peuvent tenir jusqu’à 10 000 rongeurs tous âges confondus. 600 000 euros sont investis. En plus de la dotation Jeunes agriculteurs, il profite de 100 000 euros de subvention du plan de modernisation des bâtiments d’élevage (PMBE). La ferme Strohl engraissait d’ailleurs des génisses jusqu’en 2019, pour valoriser ses prairies. Aujourd’hui, Jean vend le foin à des propriétaires de chevaux du secteur. « Les lapins sont très sensibles. Ils ont horreur du changement. 365 jours par an, il doit y avoir la même ambiance dans le bâtiment », observe Jean. Début juin, il faisait entre 26 et 27 °C dans les salles, où l’air frais circule en permanence, même en été, grâce au « cooling », un mur en nid d’abeille épais de 20 cm, sur lequel ruisselle de l’eau fraîche, et par lequel l’air extérieur est aspiré, rafraîchi, tiré par des ventilateurs. Les lapins bénéficient de cages doubles de la marque Chabeauti, qui leur permettent de se dresser, et de musique, « pour leur confort… et celui de l’éleveur », plaisante Jean. Ainsi, ils ne s’effraient pas s’il y a du bruit. L’éleveur effectue quand même la surveillance, chaque jour, à la même heure, pour éviter au maximum tout stress. « Un lapin, il faut lui fiche la paix ! Il est stressé de nature. Il a peur de tout », rappelle Jean. 10 €/kg le lapin entier, en GMS Les lapins sont chargés les soirs, par l’abattoir. « Siebert les valorise mieux qu’ailleurs en France », a constaté Jean Strohl. Il garde deux semaines de plus les animaux chez lui, « quand ils mangent le plus et prennent le moins de poids », remarque-t-il, mais l’abattoir les cherche à 2,7 voire 2,9 kg de poids vif, alors que, dans le reste de la France, un lapin standard fait en moyenne 2,5 kg de poids vif. C’est que Siebert vend des lapins entiers mais aussi découpés et même des paupiettes de lapin. La découpe est mieux amortie, si le lapin est plus lourd. En GMS, le lapin entier est vendu 10 €/kg. Jean Stohl ne souhaite pas révéler le prix auquel l’abattoir lui achète les animaux. « Je suis une vraie calculatrice. Je n’aime pas travailler juste pour travailler », admet l’éleveur, sans honte. Aussi, il peut réussir à travailler 35 h/semaine, hors temps forts (inséminations, mises bas). « Je ne veux pas être esclave de mon métier », lâche-t-il. Pour l’épandage sur ses champs (de lisier de lapin, bien sûr), il fait appel à une ETA. Puisqu’il a le temps, Jean réalise des semis de blé et de l’arrachage de betteraves, à côté, pour « voir autre chose ». S’il veut bricoler pour son épouse ou sa fille une après-midi, ou recevoir la presse agricole, c’est aussi possible !