Jaunisse de la betterave

Inrae de Colmar sur les rangs pour construire la lutte post néonicotinoïdes

Jaunisse de la betterave

Publié le 24/02/2022

L’interdiction des néonicotinoïdes remet la betterave au cœur de la recherche sur les phytovirus. Les spécialistes ont du pain sur la planche, entre amélioration des connaissances sur la maladie et des méthodes de détection, élaboration des méthodes de lutte… Mais, petit à petit, à pas de loups, la recherche avance pour cerner la maladie.

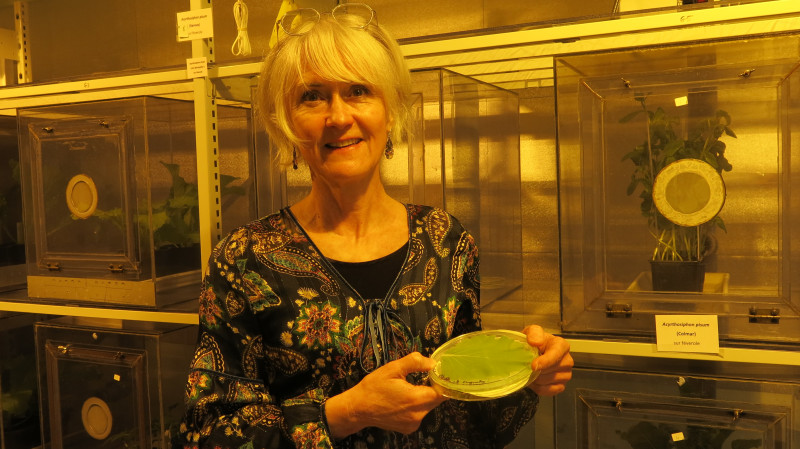

Directrice de recherche à Inrae de Colmar, Véronique Brault travaille sur la transmission des virus des plantes par les pucerons. La lutte contre la jaunisse de la betterave à l’aide des néonicotinoïdes a un temps écarté cette culture de son champ d’action. Mais l’interdiction de cette solution chimique remet la betterave au cœur des investigations des instituts de recherche. En effet, pour trouver des solutions alternatives à cette matière active, le Gouvernement, les acteurs de la filière betteravière et les instituts de recherche, ont mis en place, et financent, un vaste plan de recherche, le Plan national de recherche et innovation (PNRI). Il comprend 23 projets de recherche, dont Provibe (pour Protection contre les virus de la betterave), qui fait intervenir cinq partenaires : les centres Inrae de Colmar, de Bordeaux et de Montpellier, le CNRS - Institut de biologie moléculaire des plantes de Strasbourg, et l’Institut technique de la betterave (ITB). Pendant trois ans, quatre équivalents temps plein s’attellent à mener à bien plusieurs objectifs. Une maladie, quatre virus, des vecteurs, un hôte Le premier consiste à « approfondir les connaissances sur la maladie », pose Véronique Brault. En effet, la jaunisse résulte d’interactions complexes entre un agent pathogène (les virus), un vecteur (les pucerons), et un hôte (les betteraves). Et « pour trouver de nouvelles cibles afin de lutter contre cette maladie, il est important de connaître contre quoi on lutte ». Certaines connaissances sont désormais bien assises. « On sait que la jaunisse est causée par quatre virus. Celui de la jaunisse grave de la betterave, BYV ; les polérovirus, responsables de la jaunisse modérée, BMYV et BChV ; et le virus de la mosaïque de la betterave, BtMV », rappelle la chercheuse. Bien qu’appartenant à trois familles différentes, ces virus ont pour point commun de n’être transmis que par des pucerons, ce qui ne facilite pas la tâche des chercheurs. « Nous sommes face à un pathosystème très intéressant, car chaque virus se caractérise par un mode d’acquisition et de transmission particulier », poursuit la spécialiste. Les pucerons peuvent acquérir les virus, donc devenir vecteur, quand ils piquent la feuille, ou qu’ils aspirent la sève. Par exemple, les pucerons doivent ingérer la sève pour acquérir les polérovirus. Alors qu’il suffit que les pucerons goûtent la plante pour devenir porteurs du BtMV. Quant au BYV, les pucerons doivent se nourrir de la plante pour acquérir le virus, mais un temps relativement court d’ingestion (quelques heures) suffit. Par ailleurs, si les polérovirus pénètrent dans les cellules du puceron, qui devient porteur toute sa vie (quelque trois semaines) sans toutefois les transmettre à sa descendance, les autres virus restent à l’extérieur des cellules de leur hôte. « Ils ne sont capables de transmettre le virus que durant quelques heures à quelques jours ». Il est également acquis que le puceron vert du pêcher, puceron très prévalent dans la nature et présent sur de nombreuses cultures, peut être vecteur des quatre virus et donc potentiellement les transmettre simultanément à une plante. Les observations de l’ITB ont démontré qu’en 2019, sur 100 plantes infectées, 2 % l’étaient pas plusieurs virus. Un pourcentage qui est passé à 86 % en 2020, année de très forte pression de la maladie, pour retomber à 30 % en 2021. Premier constat : la co-infection est un phénomène très aléatoire, et qui mérite d’être approfondi « afin de déterminer si les efforts peuvent être concentrés sur un seul virus, ou pas », argumente la chercheuse. En effet, il peut y avoir un effet de synergie entre les virus dans la plante, avec une hausse des dégâts. Ou, au contraire, un phénomène d’antagonisme, avec une inhibition des virus entre eux. Pour répondre à ces interrogations, Inrae et l’ITB ont inoculé de manière contrôlée des plantes avec des pucerons porteurs de virus avec sept des quinze combinaisons virales possibles. Puis, les effets de ces infections sur le poids du pivot et sur sa richesse en sucre ont été étudiés. Tous les virus doivent être combattus Les premiers résultats confirment que le virus BYV est le plus dommageable pour la betterave, puisqu’il entraîne une réduction du poids du pivot de 52 %, contre 27 % pour les polérovirus et 14 % pour le BtMV. En outre, BYV est responsable d’une baisse de la teneur en sucre de 4 %, alors qu’aucune variation significative de la teneur en sucre n’a été mise en évidence avec une infection par les polérovirus, et qu’elle augmente de 6 % suite à une infection avec le BtMV. En outre, « il semble qu’il n’y ait pas d’effet aggravant des co-infections. Les effets sur le poids du pivot et la richesse en sucre sont équivalents à ceux entraînés par le virus le plus dommageable », annonce Véronique Brault. Par contre, les chercheurs ont mis en évidence qu’en présence des polérovirus ou du BtMV, l’accumulation du BYV dans les plantes est amplifiée, ce qui suggère qu’il se disséminerait d’autant mieux. Conclusion de Véronique Brault : « On ne peut pas écarter une famille de virus de la recherche. Car si l’accumulation du BYV est favorisée par les autres, sa transmission aussi ». En outre, si BYV est le plus agressif, les plus prévalents sont les polérovirus. Améliorer les techniques de détection de la maladie Le projet Provibe vise également à mettre au point de nouveaux outils de détection et de suivi de la maladie, que ce soit pour évaluer l’efficacité des méthodes de lutte, savoir si des pucerons sont porteurs, aider à prendre des décisions… « Nous sommes capables de détecter la présence des quatre virus, en une réaction, mais qui nécessite des équipements de biologie moléculaire », indique Véronique Brault. Il s’agit donc d’analyses coûteuses, réalisables uniquement en laboratoire. Aussi l’Inrae de Colmar s’attache à mettre au point une technique d’analyse moins coûteuse et réalisable avec un minimum d’équipement. La technique utilisée, baptisée RT-Lamp (pour amplification isotherme médiée par boucle de transcription inverse), est une sorte de PCR allégée. Elle présente de nombreux avantages : peu d’équipements, une lecture par coloration simple (jaune il y a du virus, rouge il n’y en a pas), très sensible, et qui fonctionne aussi bien sur du broyat de puceron que de plante… Pour l’instant la technique a été mise au point pour deux des quatre virus. Pour les autres, il faut encore peaufiner le mode opératoire. La prémunition, ou la vaccination du règne végétal Les équipes de Provibe évaluent en outre une méthode de lutte envisageable : la protection croisée, ou prémunition, qui ressemble à une vaccination des plantes contre les virus. Elle part du constat que, dans la nature, certaines plantes ne développent aucuns symptômes alors que les individus alentour sont affectés. Chez certaines espèces, il a été prouvé que ces plantes asymptomatiques sont protégées grâce à leur infection préalable par un autre virus, proche du virus pathogène, mais moins virulent. Une infection qui a pour effet de renforcer les réactions de défense de la plante, qui est ensuite capable de mieux se défendre contre le virus dommageable. La prémunition est d’ores et déjà utilisée comme méthode de lutte, par exemple pour protéger la tomate et les citrus contre certains de leur virus. « Comme certaines betteraves ne développent pas de symptômes de jaunisse, nous avons cherché à déterminer si cela découlait d’un phénomène de prémunition. Des analyses, réalisées par l’ITB, ont mis en évidence que ces individus asymptomatiques sont aussi infectés par les virus. Nous avons donc formulé l’hypothèse qu’il existe un cocktail viral qui empêche l’extériorisation des symptômes », raconte Véronique Brault. Pour vérifier cette hypothèse, l’ADN du virome des plantes symptomatiques et asymptomatiques a été analysé. « À l’échelle du génome, nous n’avons mis en évidence aucune différence majeure. Mais le CNRS va poursuivre ces travaux pour analyser les viromes gènes par gènes ». Quoi qu’il en soit, l’acquisition des phytovirus passant nécessairement par un puceron vecteur, la technique de la prémunition semble a priori difficile à mettre en œuvre pour la betterave. « Ce n’est pas la piste la plus prometteuse, concède Véronique Brault. Mais nous poursuivons les investigations car elles vont nous permettre de comprendre ce qui fait l’agressivité des virus, quelles sont les protéines qui sont responsables de leur pouvoir pathogène et de leur symptomatologie » Et c’est important ! Car c’est l’externalisation des symptômes qui semble dommageable. « Une betterave qui est infectée mais sans symptômes, c’est peut-être acceptable. En tout cas plus qu’une betterave symptomatique », pointe la chercheuse. Concentrer les efforts sur la lutte précoce En attendant d’en savoir plus, les équipes de Provibe avancent une autre hypothèse pour expliquer l’existence de ces betteraves asymptomatiques. « Il est possible qu’elles correspondent à celles qui sont infectées à des stades végétatifs plus avancés ». Une hypothèse qui a été vérifiée en inoculant des betteraves à différents stades. Conclusion : « Plus la betterave avance en âge, plus les pucerons ont du mal à inoculer les virus, ou plus la betterave développe une résistance aux virus ». Les chercheurs ne savent pas encore complètement expliquer ce phénomène. Il est sans doute lié à l’évolution des propriétés physiques des feuilles, qui se renforcent avec le temps, ainsi qu’à celle de la composition chimique de la sève. « En outre, plus les plantes sont développées, plus elles sont robustes, et potentiellement capables de mettre en place des mécanismes de défense. » Quoi qu’il en soit, ce résultat suggère que les efforts doivent porter sur la protection précoce des betteraves. Il apparaît aussi certain que, sans les néonicotinoïdes, la lutte contre la jaunisse de la betterave sera « plus complexe », car elle reposera sur « une combinaison d’approches ». Elle sera aussi plus fine.