Publié le 26/03/2019

La production biologique poursuit sa croissance en Alsace. Elle attire des professionnels toujours plus nombreux et des consommateurs qui cherchent à faire évoluer leurs habitudes alimentaires. Réunis en assemblée générale le 11 mars à Muttersholtz, les agriculteurs concernés s’inquiètent cependant des retards de paiements des aides de l'État.

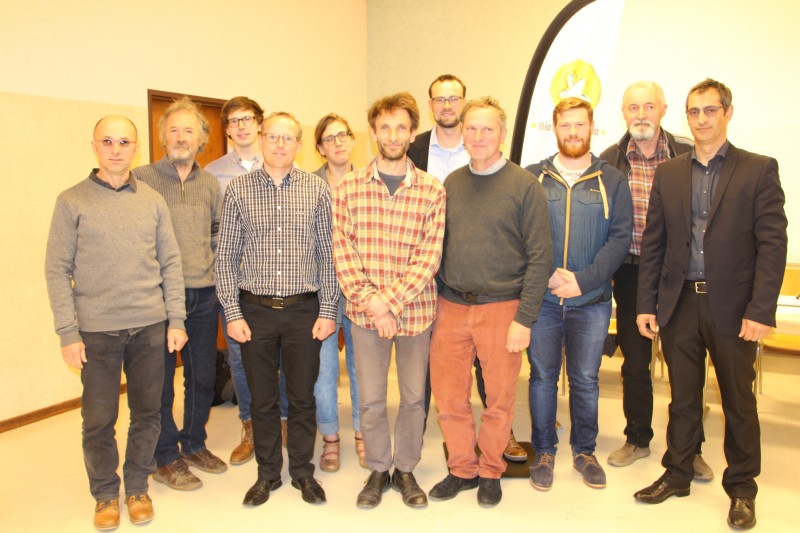

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Le 31 décembre 2018, 838 fermes étaient engagées en bio en Alsace, dont 107 nouvelles fermes pour la seule année 2018. Elles occupaient 27 190 hectares, soit 8 % de la surface agricole utile (SAU). Toutes les filières sont concernées par cette croissance : la viticulture évidemment, mais également le lait, les légumes, la viande, les fruits ou encore le monde de l’aviculture. « Nous avons multiplié par trois le nombre de producteurs bio dans la région entre 2007 et 2018. Nous sommes dans une belle et réelle dynamique. Nous avons dépassé le stade d’une agriculture de niche. Notre objectif est d’atteindre les 33 660 hectares soit 10 % de la SAU en 2020. Cette hausse permettrait d’atteindre symboliquement la barre des 1 000 exploitations engagées en bio », explique le président sortant de l’Organisation des producteurs de l’agriculture biologique en Alsace (Opaba), Julien Scharsch. Pour structurer la demande et l’offre, mais également pour pérenniser ce développement du bio, un réseau s’est organisé. Il s’articule autour de trois échelons : les groupements départementaux des agriculteurs bio, les groupements régionaux et la fédération nationale d’agriculture biologique. Dans le Grand Est, ce réseau s’est donné pour mission d’accompagner le développement de l’agriculture biologique, par le partage d’une agriculture ouverte à tous les agriculteurs. Il souhaite aussi développer des filières structurées et équitables pour permettre le développement de fermes viables avec des produits bien identifiés localement par les consommateurs. Enfin, il s’agit de contribuer au développement du tissu agricole et de l’économie rurale, autour de projets territoriaux contribuant au développement local, à la préservation de la qualité de l’eau, de l’air, des sols et de la biodiversité. Ce réseau était constitué fin 2018 de 988 adhérents dont 459, soit 63 %, pour la seule Alsace. « Vivre de nos métiers » La dynamique est réelle. Mais, elle est freinée par des difficultés administratives et financières. « Le retard des aides pour le bio est une réelle source d’inquiétudes. Et, surtout, elle engendre de très gros problèmes de trésorerie pour de nombreux exploitants. La réponse que l’on nous donne n’est plus tenable. On envoie des sondes sur la planète Mars, mais l’informatique empêcherait un paiement en temps et en heure du travail des agriculteurs bio. Cela suffit ! Les fermes bio rendent un service à la société qui n’est pas marchand. Nous attendons en retour que la société reconnaissance cette réalité », s’agace Julien Scharsch. Des propos complétés par Paul Fritsch de la Coordination Rurale. « Il faut que l’on puisse vivre de nos métiers. Pendant longtemps, on a orienté les agriculteurs à produire des choses que la société ne voulait pas acheter. Les exploités allaient là où il n’y avait pas de marché. Il est temps de changer de philosophie. Il faut inciter les agriculteurs à suivre le choix des consommateurs. Sur ce point, à l’Opaba, vous êtes en phase avec la réalité du marché. » Présent à la réunion, Denis Schott pour la direction départementale des territoires (DDT) a tenté de rassurer les professionnels sur le paiement des aides. « Il est en cours dans sa plus grosse partie pour l’année 2016. Les dossiers sont en instruction pour l’année 2017. Et pour 2018, l’objectif est de pouvoir dégager une première partie du budget d’ici un mois. Nous pensons que d’ici l’été, voire l’automne prochain, l’essentiel de ces paiements aura été réalisé. » Des propos qui n’ont pas semblé convaincre les agriculteurs présents. Des grandes cultures à la viticulture Pour développer l’agriculture biologique dans les territoires, l’Opaba poursuit son travail de recherche et de développement sur deux thèmes principaux : la restauration de la qualité de l’eau d’une part, la relocalisation de l’alimentation et la limitation de l’impact environnemental d’autre part. Pour le premier point, un travail est effectué autour des captages dégradés (Kintzheim, Hilsenheim, Mommenheim, Rouffach). Sur le second point, une étude de faisabilité est en cours pour le développement d’un magasin de producteurs dans l’Eurométropole de Strasbourg, l’introduction de produits bio en restauration sur l’agglomération de Mulhouse, de nouveaux projets alimentaires en Alsace Bossue ou encore l’accompagnement de la mutation agricole de la ferme de l’association Adèle de Glaubitz à Cernay. « Nous œuvrons sur tout le territoire avec différents partenaires. Ces états des lieux, ces diagnostics ou encore ces sensibilisations auprès des collectivités ou des habitants sont un préalable à la réussite de ce développement du bio », indique Antoine Gueidan, en charge de la question à l’Opaba. Un tour d’horizon de la situation des différentes filières a été effectué. Pour les grandes cultures, le secteur d’activité est encore le moins concerné par le bio puisque seulement 210 fermes sont concernées pour une surface de 4 089 hectares, soit 2,1 % des surfaces des céréales. Des perspectives de développement existent cependant et de nouveaux professionnels s’inscrivent dans la démarche. C’est par exemple le cas de Thomas Ditner, jeune céréalier installé dans le Sundgau et élu lors de cette assemblée générale au sein du conseil d’administration. En revanche, la filière viticole en Alsace est exemplaire, et même « moteur » dans son développement. Il y a dans la région 359 domaines en bio et 55 en conversion en 2018. Cela représente environ 3 016 hectares soit 19 % de l’ensemble du vignoble. « La dynamique de conversion est forte et elle est réelle dans toutes les structures. Tout le monde n’a pas le même objectif, mais le travail de qualité est bien là. Nous accompagnons ces mouvements en réalisant un gros travail de communication comme, par exemple, les rendez-vous des vignerons bio ou différentes dégustations », se félicitent Martine Becker et Bruno Schloegel en charge du dossier à l’Opaba. Un constat cependant : la prudence est de rigueur. « Aujourd’hui, tout le monde veut être plus bio que son voisin alors que, nous pionniers, nous avons dû nous battre pour pouvoir exister au départ. Faisons attention à ce que nous faisons », préviennent les professionnels. Cela passe par de la pédagogie. Il ne s’agit pas seulement de produire, mais également de pouvoir accroître la consommation des produits bio. « Nous comptons donc développer la consommation des produits bio en restauration collective. Différentes animations sont ainsi proposées dans les écoles primaires, dans les entreprises ou dans les établissements scolaires », indique Dany Schmidt, vice-président sortant de l’Opaba. Il s’agit également de développer la distribution des produits bio régionaux en circuits courts, ou encore de mener de nouvelles opérations de communication. Aurélie Quirin succède à Julien Scharsch Enfin, l’assemblée générale a approuvé le rapport financier qui présente un excédent de 1 053 €, le tarif des cotisations dont le système est basé sur des tranches de chiffre d’affaires et renouvelé son conseil d’administration. Sur ce dernier point, Julien Scharsch a indiqué qu’il allait céder la présidence de l’Opaba. « Je viens d’effectuer un mandat qui a débuté en 2015. Merci à toutes et à tous pour ces quatre belles années. Un important travail a été mené en équipe. Il n’est pas fini. On ne lâche rien », conclut Julien Scharsch. Le conseil d’administration de l'OPABA qui a eu lieu quelques jours plus tard lui a trouvé un successeur. Il s'agit d'Aurélie Quirin. Elle est exploitante agricole à Weyer en Alsace bossue.